职场社交:做职场版微信不如做职场版微博

来源:互联网 发布:java构造方法是什么 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 08:44

2015年是移动互联网爆发的一年,越来越多的创业者选择了APP这条道路,最终成功突围而出的APP往往在国外已有先例。然而职场社交却是个例外,虽然领英在国外市场极为成功,但国内市场的职场社交软件一直处于一个不温不火的状态,人们所期待的“职场版微信”迟迟没有出现。究其原因,主要是因为中国人往往工作与生活的界限划分并不清晰,中国的职场终究摆脱不了人情二字。所以在中国人们在职场上的好友往往都在自己的微信里,职场社交的范围很难挣脱自己固有的朋友圈子,因此也诞生了“最大的职场社交就在微信群”的说法。

但随着城市的快速发展,尤其是在一线城市,人们对自己的工作发展有了更高的追求,迫切地希望提升自我价值,拓宽职场人脉,跳槽转行成为经久不衰的热门话题,这也为中国的职场社交软件提供了土壤。但是,仔细考虑下不难得出结论,发展人脉、跳槽转行只是手段,加薪升职得到认可、提升自己的职场价值才是人们对职场社交的最根本需求。

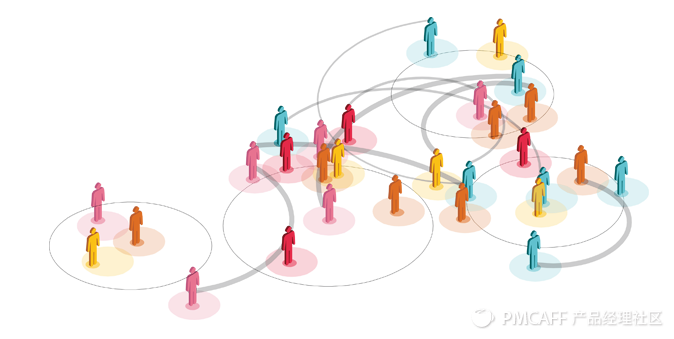

在声明自己的观点之前我先做一个简单的定义,方便后面的论述:我们把现实里见过面有过交流且了解对方基本资料的关系称之为强关系,把现实里没见过面与对方没有生活工作上的直接交集的关系称之为弱关系。在目前已有的职场社交软件中,所主打的人脉扩展功能的主要对象显而易见是弱关系——强关系的人已经在你的人脉中不需要扩展了。

关于人脉有一个被广泛认可的观点,你自己的素质决定了你的圈子。现有APP往往根据手机通讯录引入初期好友,在此基础上发展二度好友,最终圈子还是容易产生局限。那么如何突破自己的素质局限,走出自己的好友圈子,去接触获得更高质量的人脉呢?我的观点是,微博式的好友模式比微信式的好友模式更适合实现人们提升自己的职场价值的这一根本需求。

首先,微博的用户关系模式更容易实现用户间互动,从而更有可能突破好友圈子接触更多人脉。弱关系这一点在微信和微博中都有体现,但不同的是在微信一开始的定位是IM软件,允许导入通讯录和QQ好友,大部分好友来源是强关系,因此微信必须双方加为好友后才能看到对方动态、实现互动。而微博则不需要双方同意,只需要单方向的关注就可以在feed流中看到对方的动态,甚至不需要关注也可以互动。微博的模式无疑更有利于弱关系人群之间的互动。承认了职场人脉是弱关系这一点,加强用户间互动,加上职场社交本身真实性的特征,反而使人脉发展成为可能。

与此同时,微博好友和关注的并存的用户关系模式可以促进用户活跃度和UGC内容的产出。由于职场社交的性质本身更加严肃或者说功利,微博这种用户彼此之间更容易关注和互动的模式可以有效调动职场用户的主观能动性,使用户更加积极地想办法展示自己,包括但不限于更新自己的近况,不断产出高素质的UGC内容等等,以此吸引其他人的关注以此来证明自己的价值。而用户的活跃、高质量的UGC内容又会使产品的活跃度、留存率都会大大提升,最终形成一个双赢的局面。

另外弱关系的用户模式还可以防止用户往微信上转移,提升产品的固有壁垒,形成自己良好的生态循环。

以上就是自己对职场社交的一些想法,在此抛砖引玉,欢迎大家共同讨论。