アジャイルの流儀で英語に挑戦!

来源:互联网 发布:seo是干嘛的 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 04:59

もっと英語の実力を身につけたい。相手の言うことが分かるだけでなく、自分の言いたいことを英語でペラペラしゃべれるようになりたい---。こう考えているITエンジニアが増えているようだ。企業のビジネスがグローバルに広がり、海外拠点でのシステム開発や海外との共同プロジェクトも珍しくなくなっている現在、IT業界でも英語の必要性が高まっているのは確かだろう。

一方で、英語の必要性は理解しつつ、どう勉強していいか分からない。あるいは、いくつか勉強法を試してみたけど、なかなか英語力は上達せず、仕事の忙しさにかまけて結局挫折してしまった。こんな経験をお持ちの読者も少なくないのではないか。

筆者も、そんなエンジニアの一人だった。過去に英語の勉強法を試したものの、結局モノにならなかった。しかし、ある日突然、本気で英語に取り組まなければならなくなった。米国で毎年開催されている開発者向けカンファレンスで、筆者の書いた論文が審査をパスしたからだ。英語をネイティブで話す人たちに囲まれて、ワークショップのセッションをやる必要に迫られたのである。

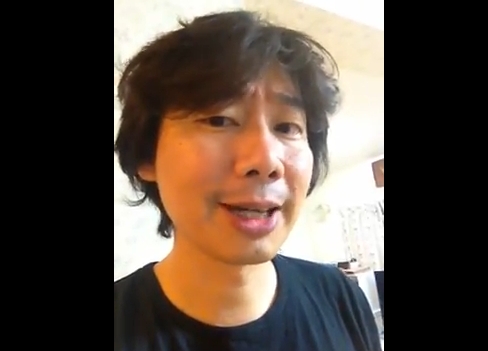

結論から言うと、講演だけでなくQ&Aなども含め、英語で全てこなすのは難しいと言われるワークショップをしっかりやり遂げることができた(写真)。カンファレンスまでの8カ月程度、筆者なりの勉強法で英語を勉強した成果である。現在では、ネイティブの米国人から「あんた、どっか海外で住んでたことあるの?」と言われるほどの英語力になっている。

自慢話のように聞こえるかもしれないが、そうではない。筆者はこの文章をお読みの皆さんの多くと同様、ごく普通のエンジニアである。なのに、暗黒の英語力の状態から、なぜ海外でのワークショップをこなせるくらいまでになれたのか。

筆者は「アジャイル開発」に長く関わってきた。このアジャイルの流儀を利用して、筆者なりの英語勉強法をまとめ上げ、実践したからである。試行錯誤や失敗、いろんなムダを経て、「このやり方ならうまく行きそうだ」という経験を積み重ねることで、うまくいくやり方に共通する「原則」が見えてきた。

今回から始まる短期連載では、筆者が自ら実践した英語学習法のエッセンスを、皆さんと共有したい。今回は連載のイントロダクションとして、筆者の英語勉強歴を紹介する。

英語勉強を始めたものの…

筆者が社会人になって初めて真剣に英語を勉強し始めたのは、2002年のことである。そのころは英語か聴けない、しゃべれないのはもちろん、UNIXのmanページ(マニュアル)やAPIリファレンスもろくに読めないという暗黒ぶりだった。

「このままではいけない」。危機感を覚えた筆者は、ある勉強法の本に刺激を受けて勉強を開始した。一生懸命勉強すると、意外と早く効果が出るものだ。半年あまりで、英語がかなりペラペラとしゃべれるようになった。当時たまたま新幹線で一緒になった英語ネイティブの外国人と、東京から新大阪までずっと英語で話をするということもあった。

たった半年でこれだけ効果が出る。筆者にとって、この事実は衝撃的だった。「練習するだけで、こんな早くしゃべれるようになるんや!」と、当時はかなり感動したものだ。

ところが、良かったのはここまでだった。筆者の壮大な伸び悩みがここから始まる。英語力が全然成長しなかったのである。

いま振り返ると、最高だと思っていた勉強法を実施してもボキャブラリー(語彙)は増えなかった。表向き、トークはかなりできるようになったが、深みのある話は全くできなかったのだ。

極めつけは、ハードロックのボーカリストをやっていたこともあり、2002年末~2003年初旬にのどを壊してしまったのである。英語どころか、日本語でしゃべるのさえ不自由になってしまった。

このときに英語の勉強を辞めてしまった。その後、のどが治る2010年までは「失われた10年」と言ってもいいくらいだ。実は、のどを使わずに済む英語勉強法をいくつか試してみたのだが、一つを除いて全く効果が出なかった。

再度「ぺらぺら」に挑戦

その後、英語勉強を本格的に再開したのは、冒頭で紹介したように国際カンファレンスでセッションを担当することになったのがきっかけだった。国際カンファレンスとはアジャイル開発の「Agile2011」である。コミュニティーの仲間に背中を押されて論文を提出したら通ったのである。

これはマジで英語をやるしかない。しかし、筆者には勝算があった。英語が「ぺらぺら」になる状態は一度体験している。その時点では当然「ぺらぺらさ」は失われていたが、最悪以前と同じことをやればペラペラになれるという確信はあった。

そこからAgile2011まで、およそ8カ月。英語が全くできなかった暗黒時代の経験や、その後半年でとりあえずペラペラになれた経験を全て生かして、前回を上回る英語力を習得できた。この時点でもボキャブラリーは正直しょぼかったが、それでも国際カンファレンスでネイティブ相手にQ&Aやインタラクティブなやり取りをするのは、そんなに難しいことではなかった。

うまくいく英語勉強法に共通する原則が分かるようになってからは、かなり効率的に英語を勉強できるようになった。ボキャブラリーを増やすこともできた。現在では、海外の映画を字幕なしで観て感動したり、初めて会った英語ネイティブの人に「あんた、どっか海外に住んでたん?」と聞かれるまでになれた。

効率的に学ぶための「英語勉強の法則」

英語の勉強法やテクニックを教える本はたくさん出ている。インターネットを検索しても、その手のページはいっぱいある。ところが、実際にやってみても効果が出ないというのは珍しくない。それどころか、英会話スクールに通ったり、高価な教材を買ってみたりしても、全然うまくいかなかったりする。

それはなぜか? 効率的に学ぶための「英語勉強の法則」を、多くの人は知らないからだ。まず英語勉強の「原則」を学ぶ。次に複数の具体的なテクニックとその使い分け方を、ムダの発生するポイントを見極めつつ習得していく。このようにして、あたかもITプロジェクトのように、自分の英語力の舵取りを進めていく必要がある。

それは決して直線的なルートではない。誰かが自分の代わりにやってくれるというものでもない。それでも、英語勉強の法則を学ぶのは簡単だ。これを学べば、筆者のようにいろいろ回り道を通らなくても、効率よく、しかもお金をかけずに英語の実力をアップできるだろう。

次回から、ペラペラになるためのポイントや、英語学習の原則、実際にあるプラクティスのお話、そして英語学習にまつわる無駄について紹介していきたい。本連載が読者の皆さんが英語を学ぶ勇気ややる気につながれば、筆者としてはとても嬉しく思う。次回は「なぜ、みんなペラペラにならない?」というお題でお話ししたい。

前回は、筆者の英語勉強の歴史をご紹介した。普通のエンジニアである筆者が突然、カンファレンスで英語ネイティブの人たちに話さなければならなくなり、8カ月で英語に取り組んだ結果、講演やQ&Aなども含めて英語で全てこなすことができた。今回からは、筆者が採った英語勉強法のサワリを紹介していこう。

ペラペラになるのは意外と簡単

英語をペラペラと話せるようになるのは、とても難しい。こう感じている人が少なくないようだ。筆者も正直、英語を勉強し始めるまで、米国で生まれるか長年現地で勤務をするかしないと、ペラペラになるのは無理と思っていた。

しかし、今なら言い切れる。ペラペラになるのは意外と簡単だ、と。第1回でご覧いただいたように、英語勉強を始めて半年で、とりあえず英語をペラペラとしゃべれるようにはなったのである。

正直、ボキャブラリー(語彙)を増やしたり、表現力を上げたりするほうが大変だと思う。これらは少しずつ積み重ねていく必要があるからだ。

ここまで読まれた皆さんは、「この筆者は本当にペラペラなのか?」と疑問を持たれているに違いない。百聞は一見にしかず、筆者の英語によるトークのデモンストレーション動画を以下のリンクでご覧いただきたい。

筆者は英会話学校に通った経験はほとんどない。英語ネイティブの友人もいないし、海外渡航経験もほとんどない。正直、筆者の英語が完璧かというと、まだ甘いところはあるかもしれない。それでも自宅で練習するだけで、この程度のパフォーマンスはできるようになる。

ペラペラになれないのは練習していないから

みんな、なぜペラペラになれないのだろうか。ひとえに「ペラペラになる練習をしていないから」に尽きる。

あなたの周りを見てほしい。「英語を勉強したけど、ペラペラになれなかった」という人はいるだろう。しかし、「ペラペラになる練習をしたのに、ペラペラになれなかった」という人はいないのではないだろうか。

要は単純に、ペラペラになるための練習をしていないからペラペラになれないという話なのだ。だから筆者も、半年ほどでペラペラと話せるようになった。読者の皆さんも練習さえすれば、仕事をしながらでも同じくらいの期間で話せるようになるだろう。

ナチュラルスピードのCDをまねる

では、英語がペラペラになるにはどうすればいいか。練習方法はとても簡単だ。

まず、英会話だけが入っているCDを買ってくる。発音がクリアーで、話すスピードは遅すぎない、いわゆるナチュラルスピードのものがいいだろう。内容は日常会話のものがよい。

現在(2012年9月時点)入手可能なもののなかで、筆者がお薦めするのは「聞き取り・書き取り用CD付 英語は絶対、勉強するな!―学校行かない・お金かけない・だけどペラペラ」に付属するCDである。このシリーズは上記の条件にぴったり合っているし、安いのでオススメだ。

このCDはナチュラルスピードで、日本語は一切ない。このCDをそのまままねて、それっぽく発音できるようになればいい。それだけだ。ナチュラルスピードの音源をまねるのはハードルが高いと感じるかもしれない。一気に高いレベルに持っていこうと思うから、大変だと感じてしまうのではないか。一歩一歩上っていける階段を用意すれば簡単だ。この点については後で触れよう。

人によって前提条件が違うので一概には言えないが、普通に学生時代に英語を学んでいる人なら心配はいらない。ちなみに学生時代の筆者の英語の成績はひどいものだった。高校の英語には対応できていなかったし、ボキャブラリーは中学レベルだった。それでもかなりのトークをこなせたりするものだ。

CDを聴く際のポイントとしてはまず、意味を考えずに音だけに集中することが挙げられる。人間、聴けないものはしゃべれない。通勤の行き帰りでCDを聴いていると、恐らく1カ月程度でほとんどの部分が聞き取れるようになる。慣れてくると、ゆっくりと読むような英語教材をじれったく感じるようになるだろう。

「意味が分かる」と「音が分かる」は別

CDを聴く際に、なぜ意味を考えてはいけないのか。大抵の人は英語のリスニングの時に「意味が分からない」と言う。しかし筆者はリスニングで「意味が分かる」というのは、レベルの高いことだと考えている(図1)。その理由は、人間は「意味が分かる」ようになる前にまず、「音」を認識できるようになるからだ。

赤ちゃんの頃を想像してみよう。赤ちゃんは母親や父親の言っていることをじっと聴いている。そのうちにまねをし始めて、「ママー」などとしゃべるようになる。この「ママー」としゃべった時点で、赤ちゃんはまだ意味を分かっていないだろう。

我々の英語力は最初のうち、赤ちゃんと同じような状態にある。英語のリスニングの段階としてはまず、日本語の50音に相当する音が聞き取れる状態がある。それぞれの音が聞き取れたら、単語レベルで聞き取れるようになる。そのうちに文の単位でも聞き取れるようになる。

つまり、「意味が分かる」能力と「音が分かる」能力は別物であるということだ。そして、音が聞き分けられない限り、英語の意味など分かるはずがない。時々、細かい音をあまり聞き分けられない人でも、意味が分かるケースがある。それはが音を理解し、その音に対応する意味が分かったわけでなく、本当は音が聞こえていないが「推測している」のである。

意味をいきなり知ろうと頑張るのは、10段の階段をいきなり上まで飛び上がろうとするようなものだ。普通の人が準備もなしにネイティブスピードの英語を聞こうとしてもまず無理だし、真似もできっこないと思う。

しかし、1段ずつ着実に上っていけば、それほど大変ではない。最初は「日本語の50音」に相当する英語の音声を聞き取れるようになるのがよい。日本語でぺらぺらしゃべってるのを真似るのは大変だが、「あ」とか「い」とかを個別に発音するところから練習して、「りんご」「みかん」といった具合に進めていくと簡単だろう。

英語も同じである。1音ずつだと本当に簡単で、意外とすぐに真似できてしまう。自分でもびっくりするはずだ。多くの人はそうした段階を踏まずに、いきなり「今日はリンゴを買ったけど、とても高かったので、次回買うときは気をつけよう」みたいなフレーズを英語で練習していたりする。それでは英語を習得するのは難しいだろう。

普通の人は、まずそれぞれの個別の音を言えるようにすればいいのだ。英語の個別の音を練習するための書籍を使うのも役立つ。例えば「英語のリスニングは発音力で決まる」といった個別の発音が学べる教材を使って、学習してみるという手もオススメだ。

まず個別の発音を学習する。それできたら、単語単位、文の単位、さらに1ページ分を発音してみる。そのあとにアクセントを意識して話す、リズムを意識して話す、イントネーションを意識して話す、といった具合に、一つずつ意識して練習していけばよい。学習の時はゆっくりと発音し、最後にスピードアップするので問題ない。ゆっくりしゃべれるものは、意外とスピードアップしてしゃべれるものだ。

このように階段のステップを1段ずつ上がる感覚で学習していけば、気が付くとかなり高いところまで来ているだろう。

忘れたころに「ボキャブラリー」に変わる

リスニングのスキルが上がるにつれて、「意味を考えないというのはとても重要だ」と実感するようになった。英語が上達してから分かったのは、意味は自分が努力して「分かるようになる」のではなく、「分かってしまう」ものなのだ。

実際に英語ネイティブの普段のスピードで会話していると、英語を日本語に翻訳していたり、その意味を考えていたりしていたら追い付かないのは容易に想像できる。語彙を覚えたときに、その語彙をすぐに使えるケースはめったにない。英語が上達してくると、その言葉を何回か使っているうちに、考えなくても使えるようになるものだ。

日本語も同じである。いちいち言葉の意味を考えて使ってはいないだろう。英語が上達してきて思うのは、語彙を調べて理解して覚えてもすぐに使えるようにはならないということだ。忘れたころに違うの場面で再度出会ったときに、実際に会話で使える「ボキャブラリー」に変わる。こんな感覚ではないかと思う。

会話をしたり、リスニングとは別のタイミングを使ったりして、ボキャブラリーを増やそうとすることもある。しかし、その語彙を実際に会話で使えるためには、ほぼ瞬間に意味が分かるようになる必要がある。それには、自分でその語彙をしゃべってみることがどうしても必要になる。

しかも、リスニングの間に意味を考えていても間に合わない。意味を考えるのはリスニングではないときにして、リスニング中は音やイントネーション、アクセントに集中してみよう。

慣れてくると、意味を考えなくてもだんだん「意味が分かる」ようになる。無理に覚えている「ボキャブラリー」から、本当に使える「レスポンシブルボキャブラリー」に変わるからだろう。レスポンシブルボキャブラリーは筆者が考えた造語で、実際の会話の中で反射的に反応できるようになったボキャブラリーのことだ。この状態を作り出すことが必要だ。リスニングで聴いて意味を考えて分かった場合、それは「にせのボキャブラリー」と思うくらいがちょうどいい。

意味に極端にこだわらない

リスニングに関して、もう一つ話しておきたい。筆者を含めて、大抵の人は英語が上達すると「意味が100%すぱっと分かる」ようになるイメージを持っているだろう。。図2の上のような感じである。

「知らない単語があるから聞き取れない」のだから、意味が全部分かれば内容を100%理解できる。こんなイメージではないだろうか。

ところが実際には、かなり英語が上達したとしても、図2の下のようなイメージになる。まず、意味以前に音が聞き取れない。しかし、聴いているとだんだん慣れてきて、音が聞き取れるようになる。その後は、意味を考えなくても分かってくる。それでも100%分かるという感じではない。だんだん分かる部分は増えていくが、100%にはならないという感覚に近い。

これは実は英語ネイティブでも同じらしい。筆者がアジャイルの世界で最強の英語遣いと考えている原田 騎郎さん(情報システム総研シニアコンサルタント)がこう語っていた。

初めて渡米したときにマクドナルドの対応が全然聞き取れなくて、へこみました。でもインターンだったときに米国人の上司に「俺も何言っているか分からないけど、Combo #3って注文すれば問題ないじゃないか」と言われて、「ああ、そんなものか」と思いました。

筆者が読んだ英語のリスニング力に関する論文にも、「セカンドランゲージとして英語を学ぶ人は、意味をつい100%理解しようとする。しかし、それは極端すぎる」と書いてあった。

日本語だって、実は100%理解しているかは怪しいものでしょう。だから、リスニングを鍛えるために重要なのは、「意味」ではなく「音」をまず聴けるようになること。そして、「意味を100%理解しないといけない」などと頑張りすぎないことだ。そして、音をクリアに聞きとれるようになったら、その音をできるだけネイティブをまねて、しゃべれるようにすることが何よりも重要だ。

次回は、英語勉強法の原則についてお話ししたい。

この短期連載では、普通のエンジニアである筆者が取り組んだ英語勉強法を紹介している。前々回は筆者の英語勉強の歴史を、前回は英語がペラペラになるための第一歩としてリスニングの勉強法を紹介した。

今回は、英語学習の原則についてお話ししたい。英語学習を効率的に進めていくためには、まず効率の良い勉強法を見分ける力を持つこと。そして、自分の今の状態に合わせて適する勉強法を選ぶことが必要になる。

効率の良い勉強法、悪い勉強法

世に出ている英語勉強法は、それこそ星の数ほどある。そのなかには、効率良く勉強できるやり方もあれば、そうでないものもある。

筆者の学生時代を振り返ると、実に勉強の効率が悪かった。結構英語を勉強させられたにもかかわらず、正直なところ、全く使えるようにならなかった。文も読めないし、聞くのもしゃべるのもうまくできなかった。

そもそも英語の先生の発音は、「ジス・イズ・ア・ペン」のように日本語のカタカナを読んでいるのとほとんど同じだった。文法を勉強する、単語を覚えるといった当時の勉強法は、全て文字がベースになっていたのだ。

これらの学習法は、少なくとも筆者には全く適さなかった。いくらやっても、ペラペラには程遠い状態のままだった。

その後、さまざまな勉強法を試してみて、「効果があるな」と感じたものも、そうでないものもあった。だったら、効果がある勉強法はなぜ効果があるのだろう。何か共通点はあるのだろうか。こんな意識で、いくつかの勉強法を観察してみた。すると、いくつかの新しい勉強法には共通する「原則」があることに気がついた。

今回は筆者なりに整理した、効率の良い英語勉強法が共通して持っている五つの原則をご紹介したい(図)。

以前に英語を勉強したことのある方なら、当時教わったことと全く異なる内容が新たな「常識」になっていると感じるケースも少なくないだろう。

英語勉強法の原則を学ぶと、効率の良い勉強法を選ぶのに役立つ。さらにそれぞれの勉強法のトレードオフがわかるようになるから、勉強法を組み合わせたりカスタマイズしたりできるようになる。あなたにぴったりの勉強法を自分で作れるわけだ。英語勉強テクニックを選択する際にぜひ参考にしてほしい。

原則1:サウンドファースト

では、英語勉強法の原則を簡単に説明しよう。一つめは「サウンドファースト」である。「文字」ではなく「音」を中心に勉強をするというのが、最近の優れた勉強法に共通するポイントだ。

先ほど触れたように、筆者が学生時代の勉強法は、ほとんどが文字の読み書きを中心に教えていた。最近はもう少し音を重視しているようだが、まだ十分とはいえないだろう。

一般的な英語ネイティブの人は、文字より先に音で言語を理解している。だからまず英語を音で聴き、音に反応できる能力が必須だ。音から意味を吸収する能力も同時に必要になる。

我々は、今まで主に文字ベースで勉強してきた。しかし、実は第二外国語の学習者には、まず音が重要なのである。例えば、飲食店などに勤務する外国人スタッフの中に、むちゃくちゃ日本語がうまい人がいたりする。こうした人たちは、文字を読み書きするのは難しくても、音で日本語をとらえた結果、高度な話す力を身に付けていたりするのだ。

原則2:ダイレクト理解

原則の二つめは「ダイレクト理解」である。英語を英語のまま理解するための能力、さらに言ってしまうと、考えなくても理解できるようになる能力をいう。

英語を聞いたときに、多くの人は頭の中で日本語に翻訳して理解しているのではないか。しかし、毎回日本語に翻訳するのは効率が悪いし、そんなことをしていると英語ネイティブがペラペラ話すスピードにはとてもついていけない。英語は「英語のまま」で理解するのが重要だ。

英語を英語のまま理解しようと言うと、ハードルが高いと感じるかもしれない。しかし、全ての言語ネイティブがやっていることなのだ。まず、日本語経由の英語理解を捨ててみよう。すると、いろいろな世界が見えてくる。

ちなみに、筆者は日本語から英語への直訳は基本的に不可能だと思っている。同じようなことを表す言葉でも、日本語と英語ではニュアンスが違っていたりするのだ。日本語経由で英語を学ぶのは「近似値」を学ぶようなものだと考えるほうがいいだろう。

原則3:スピーキング中心

原則の三つめは「スピーキング中心」である。英語をペラペラと話して、ネイティブの会話に反応するというのは、イメージとしてほとんど筋トレに近い。英語の反射神経を鍛えていくという感じた。

そういうペラペラさを身につけるために最も重要なのは、前回も触れたようにネイティブっぽい音で音読できるようになることだ。あなたの周りにいる(いなければ、テレビで見る人でもいい)「日本語がうまい外国人」を考えてみよう。あなたはなぜ、その人を「日本語がうまい」と感じるのだろうか。まず日本語の発音が良いからではないだろうか。

英語も同じだ。英語が上手な人は多くの場合、上手に発音しているはずだ。その人は英語が上達したから、発音がうまくなったわけではない。その逆である。発音がうまいから、英語が良くできるようになったのだ。

英語の発音がネイティブに近くなればなるほど、英語を音読する効果がより上がるようになる。だから最近の勉強法では、音読がブームになっているほどだ。前回説明したように、たった1枚の勉強法CDをネイティブのように音読できれば、もう英語をかなりしゃべれるようになるのだ。

原則4:コンテキスト理解

原則の四つめは「コンテキスト理解」である。コンテキストとは「状況」という意味だ。

学生時代は、単語帳などを使って英単語を覚えたものである。しかし、最近では英単語を暗記するとか、文法を学ぶといったやり方を勧めていない勉強法も多い。確かに自分のことを振り返ると、日本語の文法を勉強しただろうか。単語を丸暗記したか? 多分、やっていなかったはずだ。

では、どうしたかのか。コンテキストつまり状況を通じて、言葉や言い回しを学んでいったのである。

生活していくなかで、同じような場面で同じような言葉や言い回しに出会う。最初は意味がわからない。しかし何度も体験していると、そのうち「ああ、これってこういう意味か」とか「こういう場面ではこういうふうに言うねんな」といったことが、だんだんわかってくる。

これがコンテキスト理解だ。ネイティブはこのようにして語彙を増やしていく。第二外国語の学習者も、同じようにして語彙の増やしていけばよいのだ。

文法中心で考えると、なんかパズルみたいで、自然な英語にならないことが多い。これに対し、コンテキストの中で覚えた表現はネイティブにとっても自然な表現になる。しかも、苦しい思いをして単語を覚えなくてもいいので、とってもラクだ。

「多読」という勉強法を学んでみると、いまご説明した内容がよりピンと来るかもしれない。自分のレベルに合わせて、絵本を読んでいく勉強法である。筆者が初めてまともに語彙を増やせるようになったのは、この「多読」をやったときだった。多読勉強法については、この記事が参考になるだろう。

原則3:スピーキング中心

原則の三つめは「スピーキング中心」である。英語をペラペラと話して、ネイティブの会話に反応するというのは、イメージとしてほとんど筋トレに近い。英語の反射神経を鍛えていくという感じた。

そういうペラペラさを身につけるために最も重要なのは、前回も触れたようにネイティブっぽい音で音読できるようになることだ。あなたの周りにいる(いなければ、テレビで見る人でもいい)「日本語がうまい外国人」を考えてみよう。あなたはなぜ、その人を「日本語がうまい」と感じるのだろうか。まず日本語の発音が良いからではないだろうか。

英語も同じだ。英語が上手な人は多くの場合、上手に発音しているはずだ。その人は英語が上達したから、発音がうまくなったわけではない。その逆である。発音がうまいから、英語が良くできるようになったのだ。

英語の発音がネイティブに近くなればなるほど、英語を音読する効果がより上がるようになる。だから最近の勉強法では、音読がブームになっているほどだ。前回説明したように、たった1枚の勉強法CDをネイティブのように音読できれば、もう英語をかなりしゃべれるようになるのだ。

原則4:コンテキスト理解

原則の四つめは「コンテキスト理解」である。コンテキストとは「状況」という意味だ。

学生時代は、単語帳などを使って英単語を覚えたものである。しかし、最近では英単語を暗記するとか、文法を学ぶといったやり方を勧めていない勉強法も多い。確かに自分のことを振り返ると、日本語の文法を勉強しただろうか。単語を丸暗記したか? 多分、やっていなかったはずだ。

では、どうしたかのか。コンテキストつまり状況を通じて、言葉や言い回しを学んでいったのである。

生活していくなかで、同じような場面で同じような言葉や言い回しに出会う。最初は意味がわからない。しかし何度も体験していると、そのうち「ああ、これってこういう意味か」とか「こういう場面ではこういうふうに言うねんな」といったことが、だんだんわかってくる。

これがコンテキスト理解だ。ネイティブはこのようにして語彙を増やしていく。第二外国語の学習者も、同じようにして語彙の増やしていけばよいのだ。

文法中心で考えると、なんかパズルみたいで、自然な英語にならないことが多い。これに対し、コンテキストの中で覚えた表現はネイティブにとっても自然な表現になる。しかも、苦しい思いをして単語を覚えなくてもいいので、とってもラクだ。

「多読」という勉強法を学んでみると、いまご説明した内容がよりピンと来るかもしれない。自分のレベルに合わせて、絵本を読んでいく勉強法である。筆者が初めてまともに語彙を増やせるようになったのは、この「多読」をやったときだった。多読勉強法については、この記事が参考になるだろう。

この短期連載では、普通のエンジニアである筆者が取り組んだ英語勉強法を紹介している。第1回で筆者の英語勉強の歴史を、第2回でリスニングの勉強法を、第3回で最近のイケてる勉強法に共通する五つの原則を紹介した。今回で、連載はひとまず締めとなる。ここでは英語勉強にまつわる七つの無駄を取り上げたい。

最適な「プラクティス」を使いこなす

前回、説明した英語勉強法の原則を学ぶことで、効率の良い勉強法を選択できる確率は上がったかもしれない。しかし、まだこれだけでは十分でない。選んだ勉強法を実践するには、音読する、多読する、CDを聞きこむといったテクニックを効率よく使いこなす必要がある。筆者はこれらの英語勉強テクニックを「プラクティス」と呼んでいる。

英語の勉強を効率良く進めるには、自分の目的に合ったプラクティスを、最適なタイミングで実践することが欠かせない。注意しなければならないのは、あるプラクティスが有効だからと言って、それがいつまでも有効であるとは限らない点だ。正直なところ、そんなケースはめったにない。

だから、あるプラクティスを実践したら、適切なタイミングで止めて、次のプラクティスに進むことがとても重要になる。あなたの英語力がレベルアップしていくのに合わせて、作戦を変化させていかないといけないのだ。

筆者の英語勉強の歩みを振り返ってみると、このプラクティスに関して相当いろんな無駄をしてきたことに気づく。確かに、良い成果は得られた。その一方で、「ああ、あそこは無駄だったなぁ」と思うことは本当に一杯ある。

それをまとめてみると、こんな図になる。

以下、筆者の経験から得た七つの無駄と、作戦変更のポイントを紹介しよう。どんな無駄があるのかわかれば、早めにそこから脱出できるだろう。

1 自分のレベルに合っていないことをする無駄

一つめは、「自分のレベルに合っていないことをする」無駄である。前回紹介した「映画を字幕なしで観る」という勉強法は、こうした無駄につながる可能性が高い。

この勉強法を始めるのにちょうどいいレベルの人にとっては、このやり方はとても効果がある。しかし、英語の「音」にまだ慣れてない人が実践しようとすると、あまりに難しくてすぐ嫌になってしまうだろう。

レベルに合っていないというのは、「易しすぎる」というケースもある。自分にとって簡単すぎることを継続しても、あまり効果が出ない。筆者はこの手の無駄もたくさんやってきた。

2 効果が出ないことをやり続ける無駄

二つめは、「効果が出ないことをやり続ける」無駄である。一つめと関連しているが、この無駄は本当によく起こるので、個別に取り上げたい。

英語のプラクティスの中には、最初のうちはすごく効果的で、どんどん自分のレベルが上がっていき、嬉しくなってしまうようなものがある。ところが、そのうちに効果が頭打ちになり、しまいには全く効果が出なくなるというパターンも割とあったりする。

こういう状態になってら、違うプラクティスに進むほうがよいのだが、なかなかそれができない。最初の効果が劇的だっただけに、「続けていけば、また効果が出る」と思ってしまい、結果的に無駄な時間を過ごしてしまうのだ。

あるプラクティスを実践して効果が出なくなったら、すぐに「ピボット」していこう。アジャイル開発をご存じならピボットという言葉を知っていると思うが、実践によるフィードバックによって、自分の目的を達成するための戦略を変更または修正することをいう。

3 音認識の無駄

三つめは、「音認識の無駄」だ。英語の音をちゃんと認識していない、日本語に近い発音で音読しているといった状態で、リスニング力や、英語への反応スピードを高めようとしても、効率が良くないことを指す。その前にまず、「英語っぽい発音」をしっかり身につけるのが先決だ。

ただし、最初から英語ネイティブと同じ発音を目指そうとしても、それは難しい。自分の耳できいて、「まあ、こんな感じかな」というレベルで十分だ。その後、「耳」が上達してくるにつれて、より細かい聞き分けが可能になってくる。

4 故障の無駄

四つめは「故障の無駄」である。筆者のようにハードロックボーカリストをやっている場合、音読中心の勉強法をやると、喉を使いすぎてしまうケースがある。

特に日本人は、つい喉に力を入れてしまう傾向にある。リラックスを心がけて、調子が悪かったら休むようにしよう。喉を傷めるなどの「故障」をしてしまったら、これこそ最大の無駄だろう。

連載第1回で触れたように、筆者はの2003から2010年まで、喉の故障のせいでまともに音読ができなかった。読者の皆さんのほとんどはきっとハードロックのボーカリストではないので、そこまで心配しなくてもいいと思うが、念のためお伝えする。

5 フィードバック無しの無駄

五つめは「フィードバック無しの無駄」である。自分の発音や表現がおかしいことに気づかず、そのまま勉強を続けてしまうような場合をいう。

自分の発音や表現がおかしいということに気づくためには、自分で録音して聞き直したり、英語ネイティブや英語ができる人に指摘してもらったりする必要がある。録音された自分の声を聞くのはなんだか嫌なもので、ハードルが高いように感じるが、慣れてしまうとそうでもなくなってくる。自分の声を録音する以外に、ネイティブと会話をするチャンスがある場合には、その様子を録音するのは一つの手だ。

6 目的に合っていない無駄

六つめは、「目的に合っていない無駄」である。あなたは今どの能力を伸ばしたいだろうか。音を聞き分ける力、語彙力、文の表現力、話せる力、それともほかの力だろうか。

英語のプラクティスを選定するときに、そのプラクティスがどの能力を高めるのに役立つかを意識して選ぶようにしたい。自分の目的に合わないプラクティスに時間を費やしても無駄になってしまう。

英語で「音」を聴くのは、確かに大切だ。しかし、ただ聴くだけではしゃべれるようにならない。聴く力を鍛えて音を認識できるようになった後に、しゃべるための筋トレみたいなものが必要だ。逆に音を認識できていないのに、いきなりしゃべる練習をしても効率は悪い。どのプラクティスが何に効くかを考えることが重要だ。

7 急ぐことの無駄

七つめは、「急ぐことの無駄」だ。音が聴けていないのに、いきなり意味を理解しようとする。まだ正しく発音できていないのに、音読に進む。自分にとって難しすぎるプラクティスを根性でやる。こんなのが急ぐ無駄である。

英語勉強はまさに「急がば回れ」だ。ゆっくりとした気分でやっていこう。

無駄に気づく究極のコツ

最後に、いまご紹介したような無駄に気づくための究極のコツをお伝えしよう。これは、多くの英語専門家が言っていることだが「自分が苦しくないか」「英語をやっていて、楽しいと感じているか」で判断するというものだ。

英語の学習がうまくいっていて、効果が出ているときは、多少練習がハードでも楽しくなってくる。ところが効果が出なくなってくると、効果を実感できず、学習が楽しくなくなってくる。楽しくないのに続けていると、辛くなる。自分のレベルに合ってない場合も、退屈だったり、しんどかったりする。

非理論的に聞こえるかもしれないだが、「楽しいかどうか」という基準は意外と使えるのだ。そもそも、楽しくないと続かないのだから、この連載を参考にして、気軽に、そして高速に英語の勉強を楽しんでほしい。

とりあえず、短期連載は今回で終了する。この連載の内容をもっと詳細に独習できるようにした書籍を出す方向で、いま準備を進めている。近くなったら、またお知らせしたい。書籍化の際には、本連載のご感想やご意見も反映したいので、ぜひ知らせてほしい。

- アジャイルの流儀で英語に挑戦!

- アジャイル開発~

- アジャイルソフトウェア開発宣言

- ペアで鳥泊水の岸沿いに――エッジ遊走の二作者9メートル斎主

- アイフォン6 ケース 手帳 ボーダフォンPAYGでケンモアのViewty Ku990iによるクラスとスタイル

- 日经社説 20150831 日本の製造業にデジタルで新風を

- 社説 20150712 核燃料サイクル 政府の責任で軌道に乗せよ

- タイトル キャッスルファンタジア ~エレンシア戦記~リニューアル 艾伦西亚战记(艾伦希亚战记)日文攻略

- jQueryのイベントをチュートリアルで学ぶ(前編)

- jQueryのイベントをチュートリアルで学ぶ(後編)

- リアルタイム3Dニャンニャン 汉化补丁

- イタチの養鶏場で鼠を捕ると一緒に遊びキジ

- 社説 20141229 アルコール問題 ほどほどでこそ「百薬の長」に

- 日经社説 20150423 アジアの人々の心に響いたか

- jQueryのイベントをチュートリアルで学ぶ(前編) 続き

- 社説 20150419 アジア投資銀 運営の透明性が確保できるか

- 社説 20150607 日中財務対話 アジアの発展へ連携できるか

- アルバイト

- DebianLNMP虚拟主机管理工具Nginx PHP5.3 MySQL管理软件

- web project 配置文件

- 使用STL中的stable_sort()函数进行排序

- DebianLNMP虚拟主机管理工具Nginx PHP5.3 MySQL管理软件

- VS2010环境下Boost 1.49.0配置笔记

- アジャイルの流儀で英語に挑戦!

- 学科前沿技术(图灵奖,其近两年来的获得者)

- 导入项目时发生的问题

- 最新计算机世界排名

- SCP 和 SFTP 的区别

- os.path----平台独立的文件名管理

- GDAL API入门

- 冯诺依曼计算机

- 笔记之数据结构之线性结构