聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

来源:互联网 发布:淘宝能买手机号吗 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 21:44

机器学习的常用方法,主要分为有监督学习(supervised learning)和无监督学习(unsupervised learning)。监督学习,就是人们常说的分类,通过已有的训练样本(即已知数据以及其对应的输出)去训练得到一个最优模型(这个模型属于某个函数的集合,最优则表示在某个评价准则下是最佳的),再利用这个模型将所有的输入映射为相应的输出,对输出进行简单的判断从而实现分类的目的,也就具有了对未知数据进行分类的能力。在人对事物的认识中,我们从孩子开始就被大人们教授这是鸟啊、那是猪啊、那是房子啊,等等。我们所见到的景物就是输入数据,而大人们对这些景物的判断结果(是房子还是鸟啊)就是相应的输出。当我们见识多了以后,脑子里就慢慢地得到了一些泛化的模型,这就是训练得到的那个(或者那些)函数,从而不需要大人在旁边指点的时候,我们也能分辨的出来哪些是房子,哪些是鸟。监督学习里典型的例子就是KNN、SVM。无监督学习(也有人叫非监督学习,反正都差不多)则是另一种研究的比较多的学习方法,它与监督学习的不同之处,在于我们事先没有任何训练样本,而需要直接对数据进行建模。这听起来似乎有点不可思议,但是在我们自身认识世界的过程中很多处都用到了无监督学习。比如我们去参观一个画展,我们完全对艺术一无所知,但是欣赏完多幅作品之后,我们也能把它们分成不同的派别(比如哪些更朦胧一点,哪些更写实一些,即使我们不知道什么叫做朦胧派,什么叫做写实派,但是至少我们能把他们分为两个类)。无监督学习里典型的例子就是聚类了。聚类的目的在于把相似的东西聚在一起,而我们并不关心这一类是什么。因此,一个聚类算法通常只需要知道如何计算相似度就可以开始工作了。

那么,什么时候应该采用监督学习,什么时候应该采用非监督学习呢?我也是从一次面试的过程中被问到这个问题以后才开始认真地考虑答案。一种非常简单的回答就是从定义入手,如果我们在分类的过程中有训练样本(training data),则可以考虑用监督学习的方法;如果没有训练样本,则不可能用监督学习的方法。但是事实上,我们在针对一个现实问题进行解答的过程中,即使我们没有现成的训练样本,我们也能够凭借自己的双眼,从待分类的数据中人工标注一些样本,并把他们作为训练样本,这样的话就可以把条件改善,用监督学习的方法来做。当然不得不说的是有时候数据表达的会非常隐蔽,也就是说我们手头的信息不是抽象的形式,而是具体的一大堆数字,这样我们很难凭借人本身对它们简单地进行分类。这个说的好像有点不大明白,举个例子说就是在bag-of-words模型的时候,我们利用k-means的方法聚类从而对数据投影,这时候用k-means就是因为我们当前到手的只有一大堆数据,而且是很高维的,当我们想把他们分为50个类的时候,我们已经无力将每个数据标记说这个数应该是哪个类,那个数又应该是哪个类了。所以说遇到这种情况也只有无监督学习能够帮助我们了。那么这么说来,能不能再深入地问下去,如果有训练样本(或者说如果我们可以获得到一些训练数据的话),监督学习就会比无监督学习更合适呢?(照我们单纯地想,有高人教总比自己领悟来的准,来的快吧!)我觉得一般来说,是这样的,但是这要具体看看训练数据的获取。本人在最近课题的研究中,手动标注了大量的训练样本(当然这些样本基本准确了),而且把样本画在特征空间中发现线性可分性非常好,只是在分类面附近总有一些混淆的数据样本,从而用线性分类器进行分类之后这样样本会被误判。然而,如果用混合高斯模型(GMM)来分的话,这些易混淆的点被正确分类的更多了。对这个现象的一个解释,就是不管是训练样本,还是待聚类的数据,并不是所有数据都是相互独立同分布的。换句话说,数据与数据的分布之间存在联系。在我阅读监督学习的大量材料中,大家都没有对训练数据的这一假设(独立同分布)进行说明,直到我阅读到一本书的提示后才恍然大悟。对于不同的场景,正负样本的分布如果会存在偏移(可能是大的偏移,也可能偏移比较小),这样的话用监督学习的效果可能就不如用非监督学习了。

聚类的方法有很多种,k-means要数最简单的一种聚类方法了,其大致思想就是把数据分为多个堆,每个堆就是一类。每个堆都有一个聚类中心(学习的结果就是获得这k个聚类中心),这个中心就是这个类中所有数据的均值,而这个堆中所有的点到该类的聚类中心都小于到其他类的聚类中心(分类的过程就是将未知数据对这k个聚类中心进行比较的过程,离谁近就是谁)。其实k-means算的上最直观、最方便理解的一种聚类方式了,原则就是把最像的数据分在一起,而“像”这个定义由我们来完成,比如说欧式距离的最小,等等。想对k-means的具体算法过程了解的话,请看这里。而在这篇博文里,我要介绍的是另外一种比较流行的聚类方法----GMM(Gaussian Mixture Model)。

GMM和k-means其实是十分相似的,区别仅仅在于对GMM来说,我们引入了概率。说到这里,我想先补充一点东西。统计学习的模型有两种,一种是概率模型,一种是非概率模型。所谓概率模型,就是指我们要学习的模型的形式是P(Y|X),这样在分类的过程中,我们通过未知数据X可以获得Y取值的一个概率分布,也就是训练后模型得到的输出不是一个具体的值,而是一系列值的概率(对应于分类问题来说,就是对应于各个不同的类的概率),然后我们可以选取概率最大的那个类作为判决对象(算软分类soft assignment)。而非概率模型,就是指我们学习的模型是一个决策函数Y=f(X),输入数据X是多少就可以投影得到唯一的一个Y,就是判决结果(算硬分类hard assignment)。

回到GMM,学习的过程就是训练出几个概率分布,所谓混合高斯模型就是指对样本的概率密度分布进行估计,而估计的模型是几个高斯模型加权之和(具体是几个要在模型训练前建立好)。每个高斯模型就代表了一个类(一个Cluster)。对样本中的数据分别在几个高斯模型上投影,就会分别得到在各个类上的概率。然后我们可以选取概率最大的类所为判决结果。

得到概率有什么好处呢?我们知道人很聪明,就是在于我们会用各种不同的模型对观察到的事物和现象做判决和分析。当你在路上发现一条狗的时候,你可能光看外形好像邻居家的狗,又更像一点点女朋友家的狗,你很难判断,所以从外形上看,用软分类的方法,是女朋友家的狗概率51%,是邻居家的狗的概率是49%,属于一个易混淆的区域内,这时你可以再用其它办法进行区分到底是谁家的狗。而如果是硬分类的话,你所判断的就是女朋友家的狗,没有“多像”这个概念,所以不方便多模型的融合。(举例很形象生动,易于理解)

从中心极限定理的角度上看,把混合模型假设为高斯的是比较合理的,当然也可以根据实际数据定义成任何分布的Mixture Model,不过定义为高斯的在计算上有一些方便之处,另外,理论上可以通过增加Model的个数,用GMM近似任何概率分布。

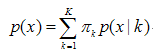

混合高斯模型的定义为:

其中K为模型的个数,πk为第k个高斯的权重,p(x|k)则为第k个高斯的概率密度函数,其均值为μk,方差为σk。我们对此概率密度的估计就是要求πk、μk和σk各个变量。当求出的表达式后,求和式的各项的结果就分别代表样本x属于各个类的概率。

在做参数估计的时候,常采用的方法是最大似然。最大似然法就是使样本点在估计的概率密度函数上的概率值最大。由于概率值一般都很小,N很大的时候这个连乘的结果非常小,容易造成浮点数下溢。所以我们通常取log,将目标改写成:

也就是最大化log-likelyhood function,完整形式则为:

一般用来做参数估计的时候,我们都是通过对待求变量进行求导来求极值,在上式中,log函数中又有求和,你想用求导的方法算的话方程组将会非常复杂,所以我们不好考虑用该方法求解(没有闭合解)。可以采用的求解方法是EM算法——将求解分为两步:第一步是假设我们知道各个高斯模型的参数(可以初始化一个,或者基于上一步迭代结果),去估计每个高斯模型的权值;第二步是基于估计的权值,回过头再去确定高斯模型的参数。重复这两个步骤,直到波动很小,近似达到极值(注意这里是个极值不是最值,EM算法会陷入局部最优)。具体表达如下:

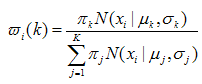

1、对于第i个样本xi来说,它由第k个model生成的概率为:

在这一步,我们假设高斯模型的参数和是已知的(由上一步迭代而来或由初始值决定)。

(E step)

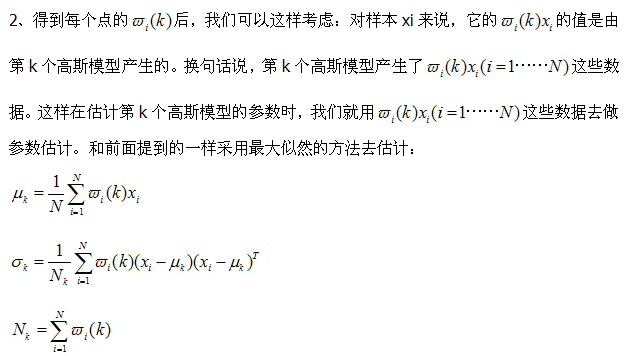

(M step)

3、重复上述两步骤直到算法收敛(这个算法一定是收敛的,至于具体的证明请回溯到EM算法中去,而我也没有具体关注,以后补上)。

最后总结一下,用GMM的优点是投影后样本点不是得到一个确定的分类标记,而是得到每个类的概率,这是一个重要信息。GMM每一步迭代的计算量比较大,大于k-means。GMM的求解办法基于EM算法,因此有可能陷入局部极值,这和初始值的选取十分相关了。GMM不仅可以用在聚类上,也可以用在概率密度估计上。

原文地址:http://blog.csdn.net/jiang1st2010/article/details/7654120

- 聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 高斯混合模型(Gaussian Mixture Model)

- 混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 混合高斯模型:Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 聚类(1)——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- 高斯模型 高斯混合模型(gaussian mixture model)

- GMM, Gaussian Mixture Model, 高斯混合模型

- 高斯混合模型Gaussian mixture model(GMM)

- GMM(Gaussian mixture model, 高斯混合模型)

- TextView中的超链接

- 新建发送客户端

- 我的一些关于商业计划书的经验 (AC)

- 为什么CDN对移动客户端加速“没有”效果

- CMD 建立文件

- 聚类——混合高斯模型 Gaussian Mixture Model

- zabbix利用脚本和lld监控web

- MATLAB_2012b 镜像安装注意事项

- HDU - 2553 N皇后问题 (初试回溯)

- Java研究之文件路径的读取详解

- sql语句建表空间、用户、序列、表、删除表空间、备份表

- 指出推进垃圾分类工作面临四大问题

- 从零学习Android 百度地图V3.0(二)

- redhat 6使用centos设置yum源