HBase原理讲解 (总结15)

来源:互联网 发布:盛势网络剧海外版480p 编辑:程序博客网 时间:2024/06/04 01:12

前提是大家至少了解HBase的基本需求和组件。

从大家最熟悉的客户端发起请求开始讲起吧,这样大家能够深有体会的逐步了解原理。比如我们发起了一条PUT请求,客户端首先需要查找到需要响应请求的REGIONSERVER。 记录region->regionserver映射是由HBASE系统表.META.记录的。所以我们只要知道. META.表的位置就能知道每个region响应的key的范围 和region所在机器。但是.META.表又保存在哪些机器上呢?这又是由-ROOT-表记录的 master在分配完-ROOT-表后 会将-ROOT-表的位置放到ZOOKEEPER中。所以我们在配置客户端的时候配置的是ZOOKEEPER的位置,而不是MASTER位置。

为什么要分为-ROOT-和.META.呢?这是因为region信息本身很多 一个集群中可能会出现成千上万的region 因此.META.表本身也无法在一个region中保存所有用户region的信息,所以本身也会分裂。而.META.表的region数就比较有限了所以-ROOT-是不会分裂的.

综上,客户端首次请求时,先拿-ROOT-然后通过请求范围找对应的.META.,在.META.中找打具体的region server 然后发送请求。-ROOT-和.META.是可以缓存的。

现在,我们解决了 客户端应当把PUT发送到哪个rs的问题,接下来就要发送请求了。region server收到请求后会保存PUT数据。这就不得不说HBASE的数据模型了,HBASE使用的列式存储,基本数据结构为LSMT log structure merge tree。简略的思路描述是,将操作记录在树中的节点上然后适时的将节点合并从而使key的删除修改能够最终体现在一个节点上,读取的时候会读取带有key相应操作的节点,返回最终key的值。可以看到lsmt是将随机读写转化为顺序读写的数据结构,读方面更适合扫库那样的顺序读取,不太适合随机读取。

那么一个PUT请求时怎么和LSMT搭上关系的呢?首先region server接到请求时,先将操作(keyvalue 时间戳 操作类型)保存为HLog,然后在保存到memstore中,然后即可返回写入成功的请求。其中memstore保存在内存中,写满后flush为hdfs文件。hlog是为了防止rs故障时,memstore数据必然丢失导致的数据丢失,在客户端可以禁用hblog来加快写入速度,但这是用数据不安全换来的。只要每次memstore刷入hdfs后,会判断hdfs刷入的中最早的操作 然后由另外的线程根据此记录删除旧的HLog文件。

接下来说说memstore写满时的处理。memstore写满(每个region的列族都有单独的memstore对象但实际上共用一块内存池)时,会将其中的操作分发到对应region的每个列族(store)做处理。然后store将这些操作序列保存为存储文件(storefile)。

从大体上粗略的看 region server这边重要的实体结构是这样:regionserver : region = 1 : n;region : store= 1 : n;store : storefile = 1 : n。对于每个列族的数据文件,实机上是一个LSMT的叶子节点,每个文件中保存的是最近的对于列族中key的操作。

当一个列族中文件过多的时候,会触发compact,也就是说的文件合并。HBase的compact分为两种 minor和major:minor是小范围内的合并文件,只合并部分。目的在于把小文件积累成大文件。因为没有全量数据,所以对于一个key的删除操作还是需要保留标记,无法物理删除。majorcompact把列族中的所有文件合并为一个,目的在于使key的修改和删除,最终在物理上生效。因为major compact操作的是此列族的全量数据,所以可以做物理删除。但是也由于是全量数据,执行起来耗费时间也会比价长,所以hbase对major compact做了时间间隔限制。

当store的store file集合中总文件长度太大时(超过配置的阈值),这个region会一分为二,也就是split。由于split是以region为单位的,所以有些列族因为其他列族过大也被连坐般的split。所以从这个流程粗略的看来 put会触发flush,flush会触发compact,compact会触发split。当然这都是在多个线程中执行的,不会明显的阻塞住客户端请求。

store file的大小和memstore大小有关系,一次flush会在一个列族里生成一个store file。所以memstore越大,产生大store file的机会也就越多。put不均匀时,有的列族里会有比较多的长度较小的store file,但是文件多了会触发compact。小文件compact很快,所以不用担心。

store file

------------------------------------------------

|block |

|----------------------------------------------|

|block |

...

| meta |

|---------------------------------------------|

|block索引,以及一些key范围信息|

|---------------------------------------------|

|布隆过滤 |

-----------------------------------------------

------------------------------------------------

|block |

|----------------------------------------------|

|block |

...

| meta |

|---------------------------------------------|

|block索引,以及一些key范围信息|

|---------------------------------------------|

|布隆过滤 |

-----------------------------------------------

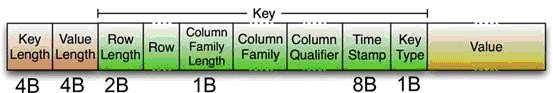

可以粗略的认为 一个storefile的结构是这样的,尾部的顺序和细节记不太清楚了。一个block包括多个key value,key在文件内是有序的。一条key value记录如下图:

读数据的时候我会发送一个get请求,在region server内部会转为一个scan。他会到相关列族中去scan storefile。storefile的尾部包含block索引、布隆过滤器、更新时间等所以这可以加快需要scan的文件过滤。所以针对一个store file读是这样的:判断get请求中的row key是否在文件保存的数据范围内;判断get请求中的row key是否能从布龙过滤器中找到(如果过滤器为row-col过滤器还可以判断是否包括需要get的col);判断get请求中的时间范围 是否在文件保存的数据的时间范围中;获取对应的block index;把block加载到block cache中;然后scan block;从多个store file的结果中 get请求中需要包含的version个数,取前几个从而满足get请求中需要包含的version个数。get可以看做特殊的scan操作。

总得blockcache大小是有限的,会有淘汰的.实际上blockcache对于scan来说更合适,因为scan一般是一个范围的扫,block中的row key又是有序的,所以说顺序读会比随机读快。一般hbase比较难适应高并发的随机读,因为blockcache这个设计的本身,就不适合缓存随机的row key:随机读的特点就是读的key均匀散列,这样会使读操作,落在每个block上,导致读的时候每个block先被加载到内存,然后很快因为其他的block持续加载进来而被淘汰出去,然后就这样换来换去,反而更浪费时间。

最后两个比较重要的操作是open和close region。这两个在容灾和均衡中常用。

先说close吧 正常close时会先flush memstore 然后通知master close结束。非正常关闭时,就来不及flush了。master会通过zk和region server之间的心跳这两种途径得知regionsever挂掉的情况。

open 一般由master发起。master先找到包含region操作对应的HLog文件,然后挑选出region对应的操作放到region目录中,然后命令某个region server open之。open时先重演HLog中记录的操作,然后再加载region对应的store和store file。

比较重要的原理就是这样的了。原理清楚了的话,再分析起来代码,就能有一个宏观的了解了。

阅读全文

0 0

- HBase原理讲解 (总结15)

- HBase总结(十六)HBase原理讲解

- HBase学习总结:HBase的工作原理

- HBase总结(九)Bloom Filter概念和原理

- HBase总结(九)Bloom Filter概念和原理

- HBase学习总结(4):HBase的工作原理

- HBase总结之原理架构篇

- HBase总结(十三)

- HBase 总结(五)

- Hbase总结(一)-hbase命令

- hbase总结(二)-hbase安装

- Hbase总结(八)Hbase中的Coprocessor

- HBase总结(十五)HBase数据恢复

- Hbase总结(八)Hbase中的Coprocessor

- Hbase总结(八)Hbase中的Coprocessor

- Hbase总结(一)-hbase命令

- hbase总结(二)-hbase安装

- hbase 原理

- HBase数据恢复 (总结14)

- Codeforces Round #368 (Div. 2) E. Garlands 二维树状数组 暴力

- c++综述

- Viewpager的竖直切换及其子fragment之间的点击跳转

- 项目2

- HBase原理讲解 (总结15)

- Java线程的5种状态及状态间的转换

- 猜谜 —— 英文回文(递归)

- LeetCode 12. Integer to Roman

- 简单的Filter+Servlet+反射,实现Servlet中有多个方法可以执行

- 【Java并发编程】并发编程大合集

- 双端队列

- android模拟器抓包工具fiddler使用

- Baird's Counterexample